- ÉGYPTE ANTIQUE - L’écriture

- ÉGYPTE ANTIQUE - L’écritureL’écriture égyptienne apparaît en même temps que l’unification du pays, vers 3100 avant J.-C., et se développe rapidement. Ce n’est pas un hasard. La civilisation, en Égypte, dépend étroitement du Nil, car elle repose sur la bonne utilisation des eaux du fleuve. En effet, celles-ci seraient insuffisantes si l’inondation n’apportait, chaque année, une importante masse d’eau, qui permet la mise en valeur de champs que le Nil, en temps normal, ne pourrait alimenter en eau. Pour utiliser au mieux l’inondation, il faut contrôler, retarder le débit du fleuve en crue, d’où la nécessité de construire des digues qui le contiennent, des barrages qui retardent son écoulement. Il faut aussi aplanir le sol pour répartir l’eau uniformément, creuser des canaux pour l’amener le plus loin possible.Toutes ces opérations exigent une administration forte et centralisée, car, pour être efficaces, elles doivent être faites à temps fixe tout au long de la Vallée. L’administration exige, à son tour, un outil de communication commode: cet outil est l’écriture; aussi est-il normal qu’elle se soit développée en même temps que la monarchie centralisée.1. Formes de l’écriture et déchiffrementDifférents types d’écriturePeu d’écritures sont aussi esthétiques que l’écriture égyptienne. Profondément gravés au fronton des temples ou le long des obélisques, ses signes contribuent à la beauté de l’architecture dont ils constituent souvent le seul ornement. La volonté esthétique est rendue manifeste par le groupement des signes et la direction de l’ensemble de l’inscription.Profitant de ce que les signes sont de forme et de taille différentes, les uns verticaux, les autres horizontaux, certains petits, d’autres plus grands, le lapicide les groupe de façon harmonieuse. Par exemple, au lieu de graver:

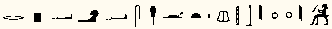

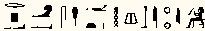

qui est l’ordre de lecture régulière, signe après signe, il gravera:

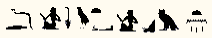

qui est l’ordre de lecture régulière, signe après signe, il gravera: de façon à éviter tout vide disgracieux. De même, l’écriture hiéroglyphique pouvant être tracée indifféremment en lignes , de gauche à droite ou de droite à gauche, comme en colonnes , de haut en bas et commençant soit par la droite, soit par la gauche, l’artiste en tire parti pour disposer son texte symétriquement par rapport à l’architecture. C’est ainsi qu’une porte sera encadrée d’une inscription linéaire sur le linteau et de textes en colonnes, se faisant face, sur les montants. La direction de la lecture est déterminée par la disposition des signes représentant des êtres animés; on lira donc en allant à la rencontre des personnages ou des êtres animés. Ainsi, on lit de gauche à droite la phrase:

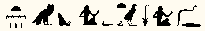

de façon à éviter tout vide disgracieux. De même, l’écriture hiéroglyphique pouvant être tracée indifféremment en lignes , de gauche à droite ou de droite à gauche, comme en colonnes , de haut en bas et commençant soit par la droite, soit par la gauche, l’artiste en tire parti pour disposer son texte symétriquement par rapport à l’architecture. C’est ainsi qu’une porte sera encadrée d’une inscription linéaire sur le linteau et de textes en colonnes, se faisant face, sur les montants. La direction de la lecture est déterminée par la disposition des signes représentant des êtres animés; on lira donc en allant à la rencontre des personnages ou des êtres animés. Ainsi, on lit de gauche à droite la phrase: mais écrite:

mais écrite: elle se lira de droite à gauche.Depuis Clément d’Alexandrie, vers le IIIe siècle de notre ère, on distingue trois types d’écriture pharaonique:– la hiéroglyphique , dans laquelle chaque signe est dessiné ou gravé, souvent dans le plus grand détail; c’est l’écriture monumentale typique, que l’on peut voir dans les temples comme sur les obélisques, statues et stèles;– l’écriture hiératique , dont les signes sont très cursifs; elle s’écrit uniquement de droite à gauche, en colonnes à l’époque la plus ancienne, puis en lignes;– enfin, l’écriture démotique ou populaire, plus cursive encore, toujours écrite de droite à gauche et en lignes (cf. tableau).Les trois écritures n’ont pas été employées aux mêmes époques. Seule l’écriture hiéroglyphique fut utilisée pendant toute la durée de l’histoire égyptienne. Il faut seulement noter que les formes des signes évoluèrent quelque peu au cours de cette longue période et que leur nombre eut tendance à se multiplier outre mesure à partir de l’époque hellénistique.L’écriture hiératique apparaît en même temps que l’hiéroglyphique. C’est surtout l’écriture des documents administratifs et judiciaires, mais elle est aussi utilisée pour les lettres privées, la littérature, les traités religieux ou scientifiques, de médecine ou de magie. C’est l’écriture des scribes de la Maison de Vie dans les temples. Elle est, le plus souvent, tracée sur papyrus , ou sur des éclats de poterie ou de calcaire, les ostraca . Parfois, on la trouve aussi gravée ou martelée sur pierre, notamment dans les graffiti des déserts limitrophes de l’Égypte. C’est l’écriture courante des scribes.Aux alentours du IXe siècle avant J.-C., le hiératique dégénère. De plus en plus cursif, il donne naissance au «hiératique anormal», puis devient, à partir du IIIe siècle, le démotique. Celui-ci remplace complètement le hiératique dans la rédaction des documents judiciaires, littéraires, scientifiques ou privés. Comme le hiératique, il est écrit surtout sur papyrus et ostraca, bien qu’on le trouve aussi, et plus souvent que le hiératique, gravé sur pierre.Ainsi, les trois types d’écriture n’ont été employés en même temps que du VIIe siècle avant J.-C. au IVe siècle après. À partir du VIIe siècle d’ailleurs, le hiératique n’est plus utilisé que pour les textes religieux sur papyrus, d’où son nom «hiératique», écriture sacrée, que lui donna Clément d’Alexandrie.La fermeture des temples, au IVe siècle après J.-C., eut pour conséquence de faire de l’écriture égyptienne une écriture morte. En effet, les Maisons de Vie où, tant bien que mal, des scribes continuaient à copier des textes hiératiques et à composer des légendes hiéroglyphiques, se trouvent définitivement fermées et leur personnel dispersé. Cela est d’autant plus grave que, dès le IIIe siècle avant J.-C., les Égyptiens avaient déjà abandonné les écritures traditionnelles, trouvant plus commode d’écrire leur langue en caractères grecs, auxquels ils avaient ajouté quelques signes empruntés au démotique pour rendre les sons que le grec ne possédait pas.Désormais, la clef des hiéroglyphes était perdue, et il fallut attendre près d’un millénaire et demi pour que les inscriptions et les textes pharaoniques redeviennent intelligibles.Étapes du déchiffrementL’aventure du déchiffrement commence en 1799, à Rosette, dans le Delta, avec la découverte d’un bloc de basalte portant un texte gravé en trois écritures différentes. L’une des trois était grecque: c’était un décret de Ptolémée V Épiphane (196 av. J.-C.). Des deux autres, l’une était constituée de signes identiques à ceux des monuments encore debout, c’était donc un texte hiéroglyphique; l’autre, d’un aspect tout différent, devait être, supposa-t-on, du démotique, l’écriture employée à l’époque grecque pour les documents administratifs. Les textes hiéroglyphique et démotique devaient être une simple traduction du texte grec. Le hasard fournissant un bilingue, il suffisait donc, en partant d’un texte connu, de retrouver, de décrypter les écritures inconnues. Toutefois, une complication subsistait: le début de l’inscription hiéroglyphique était brisé et l’on ne savait pas combien de lignes manquaient. Seul le texte démotique était complet. C’est pourquoi les efforts portèrent d’abord sur ce dernier, mais ils permirent seulement de repérer l’emplacement des noms de Ptolémée dans le texte égyptien.Thomas Young (1773-1829), médecin et physicien anglais, étudia le texte hiéroglyphique. Remarquant que certains groupes de signes étaient entourés d’un trait – ce que l’on appela par la suite un « cartouche » –, il en déduisit que ces signes devaient désigner les Ptolémées, mais, lorsqu’il essaya de trouver des correspondances entre signes égyptiens et lettres grecques, il échoua.Jean-François Champollion (1790-1832) reprit le problème là où l’avait abandonné Young. Il établit une liste de correspondances entre signes égyptiens et lettres grecques, liste qu’il vérifia sur d’autres monuments hellénistiques. Il lut ainsi tous les noms des pharaons lagides. Fièrement, il adressa une lettre à l’Académie des inscriptions annonçant qu’il lisait les hiéroglyphes (lettre à Dacier, 27 sept. 1822). Au vrai, à cette date, Champollion ne lisait encore que les seuls mots transcrits du grec en caractères hiéroglyphiques. Il n’avait pas résolu le problème essentiel qui était de savoir si l’égyptien était une écriture symbolique , comme on le croyait depuis les Grecs, c’est-à-dire où chaque signe représente une idée, ou bien une écriture phonétique , dans laquelle les signes correspondaient à un son comme dans nos langues modernes.À force de tâtonnements et de patience, Champollion découvrit la vérité. Compte tenu de la lacune initiale, le texte hiéroglyphique de la pierre de Rosette comportait beaucoup plus de signes que le texte grec dont il était la traduction. Champollion se demanda si cette surabondance n’était pas due au fait que l’égyptien était à la fois idéographique et phonétique.C’est alors qu’on lui apporta la copie d’un texte où figuraient, entourés d’un cartouche, les signes . Le déchiffrement des noms des souverains lagides lui avait appris que les deux derniers signes se lisaient s . Le premier représentait indiscutablement le disque solaire, qui se disait Rê en copte, langue que Champollion possédait parfaitement. Restait le deuxième signe. Pour celui-ci, Champollion supposa qu’il pouvait se rattacher au mot copte mes , «mettre au monde», et, les trois lectures mises bout à bout, il obtint Rê-mes-s-s , où il reconnut aussitôt le nom du grand pharaon Ramsès, bien connu par les transcriptions grecques. Des trois signes déchiffrés, l’un était idéographique, les autres phonétiques, son hypothèse était donc justifiée.Partant de cette lecture, qui lui permit non seulement de lire, mais encore de traduire le nom du pharaon: Rê (le dieu Soleil) l’a enfanté , Champollion s’attaqua aux textes hiéroglyphiques. Sa connaissance du copte lui permit, en dix ans à peine, d’écrire une grammaire de la langue égyptienne et d’entreprendre un dictionnaire qui resta inachevé à sa mort en 1832.2. Principes de l’écriture égyptienneÉlaboration de l’écritureL’écriture égyptienne est essentiellement pictographique , chacun des signes représentant l’objet qu’il signifie. La pictographie a été employée dans un grand nombre de civilisations, mais, alors qu’en Chine ou en Mésopotamie, par exemple, les caractères pictographiques évoluèrent rapidement vers des formes abstraites, les signes hiéroglyphiques restèrent identiques jusqu’à la fin de l’histoire égyptienne. Le hiératique et même le démotique ne sont que des tracés plus rapides des signes hiéroglyphiques.Tout être, tout objet, qui pouvait être représenté graphiquement a été adopté comme signe d’écriture par les Égyptiens. La faune est uniquement africaine, et les objets appartiennent tous au matériel utilisé en Égypte, ce qui constitue une forte présomption en faveur de l’origine autochtone de l’écriture hiéroglyphique.Pour écrire «arc», «oie», «sandale», le scribe dessinait un arc, une oie, une sandale. Ce sont alors des signes-mots , ou idéogrammes (du grec 晴嗀﨎見, forme), qui retracent la forme de la chose. Ce principe resta inchangé jusqu’à la fin de la civilisation égyptienne. Lorsque, au cours des siècles, l’Égypte eut connaissance d’animaux ou d’objets étrangers à sa civilisation, elle se contenta de dessiner les nouveaux venus, comme le char de guerre, le cheval, le cimeterre.Jusqu’à un certain point, les actions peuvent aussi être représentées par une image. Pour signifier l’action de courir, le scribe pouvait dessiner un homme en train de courir, pour «nager», un nageur, pour «voler», un oiseau en vol. Toutefois, si ingénieux soit-il, l’homme peut difficilement traduire dans le système pictographique des abstractions comme «se souvenir» ou «aimer». Pour exprimer ces conceptions, sans pour autant renoncer à la pictographie, le système d’écriture égyptien utilisa deux principes additionnels: l’homophonie et le rébus graphique .Le principe de l’homophonie est simple: dans la langue parlée, «échiquier» se disait men . Le dessin qui représentait un échiquier fut alors utilisé, d’une part, pour signifier l’objet échiquier, mais aussi pour écrire le son «men»; le mot abstrait «rester, demeurer», qui se prononçait ainsi, s’écrira donc, lui aussi, par l’échiquier. La «houe» se disait mer , le dessin qui la représente servira de plus à écrire le mot homophone mer «amour».L’égyptien écrit, comme l’hébreu et l’arabe, ne comporte pas de voyelles, de sorte qu’il suffisait que l’homophone soit composé des mêmes consonnes que le signe pictographique qui servait à l’écriture. Mais, même ainsi, le nombre d’homophones est limité, et il fallut trouver un moyen d’étendre le procédé à des mots composés. Par exemple, le mot «établir» se disait s(e)m(e)n , pour lequel il n’existait pas d’homophone qui puisse être dessiné; le scribe utilise alors deux images qu’il accole l’une à l’autre: une pièce d’étoffe pliée qui se lisait s(e) , et l’échiquier m(e)n , et l’ensemble des deux se lit alors: s(e) + m(e)n = s(e)m(e)n.Arrivé à ce stade, le scribe égyptien avait la possibilité d’écrire phonétiquement un très grand nombre de mots de la langue. Il suffisait, en effet, de trouver pour chaque son qui composait le mot un signe-mot ayant le même squelette consonantique. C’est le principe du rébus graphique , dans lequel le mot «chagrin», par exemple, pourrait être décomposé en deux dessins: un «chat» suivi d’un «grain». Même ainsi, le système présente des imperfections. Il était parfois difficile de trouver les homophones adéquats, ou bien le dessin choisi pouvait prêter à confusion. Dans notre exemple, le dessin d’un «grain» devait-il être lu «grain» ou «blé»? Enfin, comment savoir si le signe est employé comme signe-mot ou comme son? Devant le dessin de l’échiquier, faut-il comprendre «échiquier» ou «rester»?Cette dernière difficulté fut résolue par une convention: lorsqu’on est en présence d’un signe-mot, celui-ci est suivi d’un trait: le groupe indique qu’il faut lire m(e)r , la «houe», et non «aimer». Pour préciser la lecture de l’homophone choisi par le scribe, les Égyptiens employèrent un procédé simple, celui des compléments phonétiques : l’«échiquier» se lit m(e)n ; pour confirmer cette lecture, le scribe fait suivre le signe initial d’un signe-mot simple qui se lit n et qui complète phonétiquement , qui assure, la lecture m(e)n de l’«échiquier». Le système hiéroglyphique comportait vingt-quatre signes-mots simples, d’une seule consonne. Ce sont ces signes, les unilitères , qui joueront le rôle de compléments phonétiques pour tous les autres signes-mots. Ils se placent soit devant, soit, plus souvent, à la suite du signe qu’ils complètent. Ainsi, le signe , représentant un pain posé sur une natte, se lit h(e)t(e)p , et le scribe écrira en utilisant deux compléments phonétiques, t et p , qui sont redondants puisque ces consonnes sont déjà incluses dans le signe-mot initial.Il est évident que les vingt-quatre signes unilitères constituaient, en germe, une écriture alphabétique. N’importe quel mot égyptien aurait pu être écrit au moyen de ces signes: toutefois, les Égyptiens n’allèrent jamais jusque-là et restèrent fidèles au système complexe élaboré à l’Ancien Empire.Une dernière difficulté restait à surmonter, qui était l’ambiguïté pouvant résulter de l’interprétation du mot dans son ensemble. D’une part, l’égyptien, comme la plupart des écritures anciennes, ne sépare pas les mots entre eux, d’autre part, comme dans les langues sémitiques, ses cousines germaines, beaucoup de ses mots sont constitués d’un squelette de trois consonnes, d’où un grand nombre de mots à squelette consonantique similaire. Pour distinguer entre les mots similaires d’une part, d’autre part sans doute pour séparer les mots entre eux, les scribes prirent peu à peu l’habitude d’ajouter, après les signes écrivant phonétiquement le mot, un idéogramme indiquant à quelle catégorie générale ce mot appartenait. Ainsi les mots impliquant une notion de force seront suivis du signe d’un bras armé; les noms d’animaux, d’oiseaux seront suivis d’un bœuf, ou d’une chèvre, ou d’une oie; les noms de plantes, de fleurs, les mots abstraits, d’un rouleau de papyrus scellé. On a appelé déterminatifs ces idéogrammes qui, bien entendu, ne se lisent pas. Grâce à ce système, on pouvait rapidement distinguer par exemple: m(e)h , «compléter», déterminé par le rouleau de papyrus, signe de l’abstraction, de m(e)h , «saisir, tenir», déterminé par le bras tenant une arme, signe de la force.L’emploi simultané de signes-mots phonétiques, de compléments phonétiques précisant la lecture de ceux-ci, et enfin de déterminatifs classant le mot dans une catégorie définie, a pour conséquence que, dans un texte égyptien, certains signes sont lus, d’autres ne le sont pas. Pour illustrer ce système, voici une phrase dans laquelle ne doivent être lus que les signes marqués d’une flèche:

elle se lira de droite à gauche.Depuis Clément d’Alexandrie, vers le IIIe siècle de notre ère, on distingue trois types d’écriture pharaonique:– la hiéroglyphique , dans laquelle chaque signe est dessiné ou gravé, souvent dans le plus grand détail; c’est l’écriture monumentale typique, que l’on peut voir dans les temples comme sur les obélisques, statues et stèles;– l’écriture hiératique , dont les signes sont très cursifs; elle s’écrit uniquement de droite à gauche, en colonnes à l’époque la plus ancienne, puis en lignes;– enfin, l’écriture démotique ou populaire, plus cursive encore, toujours écrite de droite à gauche et en lignes (cf. tableau).Les trois écritures n’ont pas été employées aux mêmes époques. Seule l’écriture hiéroglyphique fut utilisée pendant toute la durée de l’histoire égyptienne. Il faut seulement noter que les formes des signes évoluèrent quelque peu au cours de cette longue période et que leur nombre eut tendance à se multiplier outre mesure à partir de l’époque hellénistique.L’écriture hiératique apparaît en même temps que l’hiéroglyphique. C’est surtout l’écriture des documents administratifs et judiciaires, mais elle est aussi utilisée pour les lettres privées, la littérature, les traités religieux ou scientifiques, de médecine ou de magie. C’est l’écriture des scribes de la Maison de Vie dans les temples. Elle est, le plus souvent, tracée sur papyrus , ou sur des éclats de poterie ou de calcaire, les ostraca . Parfois, on la trouve aussi gravée ou martelée sur pierre, notamment dans les graffiti des déserts limitrophes de l’Égypte. C’est l’écriture courante des scribes.Aux alentours du IXe siècle avant J.-C., le hiératique dégénère. De plus en plus cursif, il donne naissance au «hiératique anormal», puis devient, à partir du IIIe siècle, le démotique. Celui-ci remplace complètement le hiératique dans la rédaction des documents judiciaires, littéraires, scientifiques ou privés. Comme le hiératique, il est écrit surtout sur papyrus et ostraca, bien qu’on le trouve aussi, et plus souvent que le hiératique, gravé sur pierre.Ainsi, les trois types d’écriture n’ont été employés en même temps que du VIIe siècle avant J.-C. au IVe siècle après. À partir du VIIe siècle d’ailleurs, le hiératique n’est plus utilisé que pour les textes religieux sur papyrus, d’où son nom «hiératique», écriture sacrée, que lui donna Clément d’Alexandrie.La fermeture des temples, au IVe siècle après J.-C., eut pour conséquence de faire de l’écriture égyptienne une écriture morte. En effet, les Maisons de Vie où, tant bien que mal, des scribes continuaient à copier des textes hiératiques et à composer des légendes hiéroglyphiques, se trouvent définitivement fermées et leur personnel dispersé. Cela est d’autant plus grave que, dès le IIIe siècle avant J.-C., les Égyptiens avaient déjà abandonné les écritures traditionnelles, trouvant plus commode d’écrire leur langue en caractères grecs, auxquels ils avaient ajouté quelques signes empruntés au démotique pour rendre les sons que le grec ne possédait pas.Désormais, la clef des hiéroglyphes était perdue, et il fallut attendre près d’un millénaire et demi pour que les inscriptions et les textes pharaoniques redeviennent intelligibles.Étapes du déchiffrementL’aventure du déchiffrement commence en 1799, à Rosette, dans le Delta, avec la découverte d’un bloc de basalte portant un texte gravé en trois écritures différentes. L’une des trois était grecque: c’était un décret de Ptolémée V Épiphane (196 av. J.-C.). Des deux autres, l’une était constituée de signes identiques à ceux des monuments encore debout, c’était donc un texte hiéroglyphique; l’autre, d’un aspect tout différent, devait être, supposa-t-on, du démotique, l’écriture employée à l’époque grecque pour les documents administratifs. Les textes hiéroglyphique et démotique devaient être une simple traduction du texte grec. Le hasard fournissant un bilingue, il suffisait donc, en partant d’un texte connu, de retrouver, de décrypter les écritures inconnues. Toutefois, une complication subsistait: le début de l’inscription hiéroglyphique était brisé et l’on ne savait pas combien de lignes manquaient. Seul le texte démotique était complet. C’est pourquoi les efforts portèrent d’abord sur ce dernier, mais ils permirent seulement de repérer l’emplacement des noms de Ptolémée dans le texte égyptien.Thomas Young (1773-1829), médecin et physicien anglais, étudia le texte hiéroglyphique. Remarquant que certains groupes de signes étaient entourés d’un trait – ce que l’on appela par la suite un « cartouche » –, il en déduisit que ces signes devaient désigner les Ptolémées, mais, lorsqu’il essaya de trouver des correspondances entre signes égyptiens et lettres grecques, il échoua.Jean-François Champollion (1790-1832) reprit le problème là où l’avait abandonné Young. Il établit une liste de correspondances entre signes égyptiens et lettres grecques, liste qu’il vérifia sur d’autres monuments hellénistiques. Il lut ainsi tous les noms des pharaons lagides. Fièrement, il adressa une lettre à l’Académie des inscriptions annonçant qu’il lisait les hiéroglyphes (lettre à Dacier, 27 sept. 1822). Au vrai, à cette date, Champollion ne lisait encore que les seuls mots transcrits du grec en caractères hiéroglyphiques. Il n’avait pas résolu le problème essentiel qui était de savoir si l’égyptien était une écriture symbolique , comme on le croyait depuis les Grecs, c’est-à-dire où chaque signe représente une idée, ou bien une écriture phonétique , dans laquelle les signes correspondaient à un son comme dans nos langues modernes.À force de tâtonnements et de patience, Champollion découvrit la vérité. Compte tenu de la lacune initiale, le texte hiéroglyphique de la pierre de Rosette comportait beaucoup plus de signes que le texte grec dont il était la traduction. Champollion se demanda si cette surabondance n’était pas due au fait que l’égyptien était à la fois idéographique et phonétique.C’est alors qu’on lui apporta la copie d’un texte où figuraient, entourés d’un cartouche, les signes . Le déchiffrement des noms des souverains lagides lui avait appris que les deux derniers signes se lisaient s . Le premier représentait indiscutablement le disque solaire, qui se disait Rê en copte, langue que Champollion possédait parfaitement. Restait le deuxième signe. Pour celui-ci, Champollion supposa qu’il pouvait se rattacher au mot copte mes , «mettre au monde», et, les trois lectures mises bout à bout, il obtint Rê-mes-s-s , où il reconnut aussitôt le nom du grand pharaon Ramsès, bien connu par les transcriptions grecques. Des trois signes déchiffrés, l’un était idéographique, les autres phonétiques, son hypothèse était donc justifiée.Partant de cette lecture, qui lui permit non seulement de lire, mais encore de traduire le nom du pharaon: Rê (le dieu Soleil) l’a enfanté , Champollion s’attaqua aux textes hiéroglyphiques. Sa connaissance du copte lui permit, en dix ans à peine, d’écrire une grammaire de la langue égyptienne et d’entreprendre un dictionnaire qui resta inachevé à sa mort en 1832.2. Principes de l’écriture égyptienneÉlaboration de l’écritureL’écriture égyptienne est essentiellement pictographique , chacun des signes représentant l’objet qu’il signifie. La pictographie a été employée dans un grand nombre de civilisations, mais, alors qu’en Chine ou en Mésopotamie, par exemple, les caractères pictographiques évoluèrent rapidement vers des formes abstraites, les signes hiéroglyphiques restèrent identiques jusqu’à la fin de l’histoire égyptienne. Le hiératique et même le démotique ne sont que des tracés plus rapides des signes hiéroglyphiques.Tout être, tout objet, qui pouvait être représenté graphiquement a été adopté comme signe d’écriture par les Égyptiens. La faune est uniquement africaine, et les objets appartiennent tous au matériel utilisé en Égypte, ce qui constitue une forte présomption en faveur de l’origine autochtone de l’écriture hiéroglyphique.Pour écrire «arc», «oie», «sandale», le scribe dessinait un arc, une oie, une sandale. Ce sont alors des signes-mots , ou idéogrammes (du grec 晴嗀﨎見, forme), qui retracent la forme de la chose. Ce principe resta inchangé jusqu’à la fin de la civilisation égyptienne. Lorsque, au cours des siècles, l’Égypte eut connaissance d’animaux ou d’objets étrangers à sa civilisation, elle se contenta de dessiner les nouveaux venus, comme le char de guerre, le cheval, le cimeterre.Jusqu’à un certain point, les actions peuvent aussi être représentées par une image. Pour signifier l’action de courir, le scribe pouvait dessiner un homme en train de courir, pour «nager», un nageur, pour «voler», un oiseau en vol. Toutefois, si ingénieux soit-il, l’homme peut difficilement traduire dans le système pictographique des abstractions comme «se souvenir» ou «aimer». Pour exprimer ces conceptions, sans pour autant renoncer à la pictographie, le système d’écriture égyptien utilisa deux principes additionnels: l’homophonie et le rébus graphique .Le principe de l’homophonie est simple: dans la langue parlée, «échiquier» se disait men . Le dessin qui représentait un échiquier fut alors utilisé, d’une part, pour signifier l’objet échiquier, mais aussi pour écrire le son «men»; le mot abstrait «rester, demeurer», qui se prononçait ainsi, s’écrira donc, lui aussi, par l’échiquier. La «houe» se disait mer , le dessin qui la représente servira de plus à écrire le mot homophone mer «amour».L’égyptien écrit, comme l’hébreu et l’arabe, ne comporte pas de voyelles, de sorte qu’il suffisait que l’homophone soit composé des mêmes consonnes que le signe pictographique qui servait à l’écriture. Mais, même ainsi, le nombre d’homophones est limité, et il fallut trouver un moyen d’étendre le procédé à des mots composés. Par exemple, le mot «établir» se disait s(e)m(e)n , pour lequel il n’existait pas d’homophone qui puisse être dessiné; le scribe utilise alors deux images qu’il accole l’une à l’autre: une pièce d’étoffe pliée qui se lisait s(e) , et l’échiquier m(e)n , et l’ensemble des deux se lit alors: s(e) + m(e)n = s(e)m(e)n.Arrivé à ce stade, le scribe égyptien avait la possibilité d’écrire phonétiquement un très grand nombre de mots de la langue. Il suffisait, en effet, de trouver pour chaque son qui composait le mot un signe-mot ayant le même squelette consonantique. C’est le principe du rébus graphique , dans lequel le mot «chagrin», par exemple, pourrait être décomposé en deux dessins: un «chat» suivi d’un «grain». Même ainsi, le système présente des imperfections. Il était parfois difficile de trouver les homophones adéquats, ou bien le dessin choisi pouvait prêter à confusion. Dans notre exemple, le dessin d’un «grain» devait-il être lu «grain» ou «blé»? Enfin, comment savoir si le signe est employé comme signe-mot ou comme son? Devant le dessin de l’échiquier, faut-il comprendre «échiquier» ou «rester»?Cette dernière difficulté fut résolue par une convention: lorsqu’on est en présence d’un signe-mot, celui-ci est suivi d’un trait: le groupe indique qu’il faut lire m(e)r , la «houe», et non «aimer». Pour préciser la lecture de l’homophone choisi par le scribe, les Égyptiens employèrent un procédé simple, celui des compléments phonétiques : l’«échiquier» se lit m(e)n ; pour confirmer cette lecture, le scribe fait suivre le signe initial d’un signe-mot simple qui se lit n et qui complète phonétiquement , qui assure, la lecture m(e)n de l’«échiquier». Le système hiéroglyphique comportait vingt-quatre signes-mots simples, d’une seule consonne. Ce sont ces signes, les unilitères , qui joueront le rôle de compléments phonétiques pour tous les autres signes-mots. Ils se placent soit devant, soit, plus souvent, à la suite du signe qu’ils complètent. Ainsi, le signe , représentant un pain posé sur une natte, se lit h(e)t(e)p , et le scribe écrira en utilisant deux compléments phonétiques, t et p , qui sont redondants puisque ces consonnes sont déjà incluses dans le signe-mot initial.Il est évident que les vingt-quatre signes unilitères constituaient, en germe, une écriture alphabétique. N’importe quel mot égyptien aurait pu être écrit au moyen de ces signes: toutefois, les Égyptiens n’allèrent jamais jusque-là et restèrent fidèles au système complexe élaboré à l’Ancien Empire.Une dernière difficulté restait à surmonter, qui était l’ambiguïté pouvant résulter de l’interprétation du mot dans son ensemble. D’une part, l’égyptien, comme la plupart des écritures anciennes, ne sépare pas les mots entre eux, d’autre part, comme dans les langues sémitiques, ses cousines germaines, beaucoup de ses mots sont constitués d’un squelette de trois consonnes, d’où un grand nombre de mots à squelette consonantique similaire. Pour distinguer entre les mots similaires d’une part, d’autre part sans doute pour séparer les mots entre eux, les scribes prirent peu à peu l’habitude d’ajouter, après les signes écrivant phonétiquement le mot, un idéogramme indiquant à quelle catégorie générale ce mot appartenait. Ainsi les mots impliquant une notion de force seront suivis du signe d’un bras armé; les noms d’animaux, d’oiseaux seront suivis d’un bœuf, ou d’une chèvre, ou d’une oie; les noms de plantes, de fleurs, les mots abstraits, d’un rouleau de papyrus scellé. On a appelé déterminatifs ces idéogrammes qui, bien entendu, ne se lisent pas. Grâce à ce système, on pouvait rapidement distinguer par exemple: m(e)h , «compléter», déterminé par le rouleau de papyrus, signe de l’abstraction, de m(e)h , «saisir, tenir», déterminé par le bras tenant une arme, signe de la force.L’emploi simultané de signes-mots phonétiques, de compléments phonétiques précisant la lecture de ceux-ci, et enfin de déterminatifs classant le mot dans une catégorie définie, a pour conséquence que, dans un texte égyptien, certains signes sont lus, d’autres ne le sont pas. Pour illustrer ce système, voici une phrase dans laquelle ne doivent être lus que les signes marqués d’une flèche: «Il dit [il est] venu en paix, [il a] traversé le ciel. C’est Rê.» On constate que, sur vingt-trois signes employés, onze seulement sont lus réellement.Le plus étonnant, c’est que, malgré son apparente complexité, l’écriture égyptienne est relativement simple à lire. En dépit des centaines de signes qu’elle utilise – on en compte environ 700 au Nouvel Empire, mais des milliers à l’époque ptolémaïque –, le lecteur est guidé à la fois par les compléments phonétiques et par les déterminatifs; aussi n’hésite-t-il que rarement sur le sens de la phrase.Valeur magique et symbolismeL’écriture monumentale, représentant des êtres animés et des objets, possède virtuellement toute la puissance magique que la mentalité égyptienne attribue à l’image. C’est pourquoi, si les signes hiéroglyphiques ont la possibilité de créer ou recréer à volonté les biens de ce monde, grâce aux inscriptions gravées ou peintes sur les parois des tombeaux, ils recèlent aussi un danger en puissance pour le mort lorsqu’ils représentent des animaux nuisibles. On note une application remarquable de cette croyance dans les chambres sépulcrales où sont gravés les «textes des Pyramides», c’est-à-dire dans un endroit particulièrement exposé puisque ceux-ci se trouvent à proximité du cadavre royal, les signes représentant des êtres redoutables, tels que serpents, scorpions, guêpes, lions; ces signes sont alors ou coupés en deux, ou amputés d’une partie de leur corps dans le but de les rendre inoffensifs: devient ; devient . Le même résultat peut être obtenu par une autre méthode: en représentant un ou plusieurs couteaux plantés dans le corps de l’animal dangereux; le serpent devient alors .Dans les textes hiératiques, où la représentation est moins fidèle, donc moins menaçante, c’est l’ensemble du mot néfaste que l’on cherchera à rendre inoffensif, et cela par l’emploi d’un procédé emprunté à la symbolique des couleurs: le noir est bénéfique, car il est symbole de la renaissance – Osiris est souvent représenté le corps peint en noir –, mais le rouge étant la couleur du dieu Seth est, par définition, nuisible, et le scribe emploiera l’encre rouge pour écrire les mots néfastes. En agissant ainsi, il semble que les Égyptiens obéissaient encore à un autre principe magique: en écrivant en rouge, sa couleur préférée, le nom d’une divinité redoutable, ils se conciliaient ses bonnes grâces et la rendaient donc inoffensive pour le mort.Procédés techniquesLes Égyptiens appréciaient fort la calligraphie. Un scribe de talent pouvait signer une copie faite de sa main avec autant de satisfaction que s’il était l’auteur du texte. L’équipement du scribe comportait un pinceau et une palette étroite et longue sur laquelle étaient fixées des pastilles de peinture noire et rouge, analogues à notre «encre de Chine» solide, et un godet pour tremper le pinceau avant de le passer sur la couleur choisie. L’ensemble compose un seul signe , à la fois idéographique pour les mots se rapportant à l’écriture et déterminatif pour impliquer la notion de «finesse, poli». Le pinceau, pendant la plus grande partie de l’histoire de l’Égypte, était constitué par un morceau de bois fibreux écrasé à son extrémité, de façon que les fibres en cet endroit soient bien détachées les unes des autres. Grâce à cet instrument, le scribe pouvait faire des pleins et des déliés. Avec l’écriture démotique apparaît le « calame », ou roseau taillé, à pointe fine et non plus écrasée, qui donne une écriture beaucoup plus grêle, moins élégante que l’écriture hiératique classique.Les textes hiéroglyphiques peuvent être gravés ou peints, ou, à la fois, gravés et peints. À l’extérieur des édifices, les textes sont généralement gravés en creux, parfois très profondément, et la lumière contribue alors à les détacher nettement du fond par le contraste de l’ombre portée. À l’intérieur des monuments, surtout à l’époque ptolémaïque, les textes sont gravés en relief. Les textes peints donnent souvent les détails les plus infimes de l’être ou de l’objet représenté, quelquefois en polychromie. Il faut remarquer que, grâce à ces détails figurés dans les signes hiéroglyphiques, les naturalistes ont souvent pu déterminer très exactement l’espèce à laquelle appartenait l’animal représenté, précisant par exemple que est le neophron percnopterus , ou «vautour d’Égypte», alors que le signe représente le buteo ferox , ou «buse à longs pieds».Deux divinités président à l’écriture: la déesse Seshat , et le dieu Thot , à tête d’ibis, dont les Grecs firent Hermès Trismégiste, «trois fois très grand». Thot est le secrétaire des dieux, il est aussi le patron des scribes qui, bien souvent, lui offrent une libation ou lui adressent une invocation avant d’entreprendre un travail important.Par sa complexité, l’écriture égyptienne était d’un maniement difficile. Elle exigeait un long apprentissage et une pratique constante, d’où le rôle que joue le scribe dans la civilisation égyptienne. C’est lui la cheville ouvrière de l’administration pharaonique qui est fortement centralisée. Comme le remarque un texte égyptien ancien: «C’est le scribe qui fait le compte de tout ce qui existe. Même l’armée dépend de lui. C’est lui qui amène les magistrats devant Pharaon. C’est lui qui administre le pays tout entier et chaque affaire dépend de lui.» Savoir écrire, au demeurant, présentait de gros avantages dans un pays où la masse était analphabète: «Sois scribe, dit un autre texte, cela t’évitera toute fatigue et t’épargnera tout labeur trop pénible [...]. Le scribe dirige le travail de tout le peuple. Il n’y a pas d’impôts pour lui» (Papyrus Sallier , I, vers 1225 av. J.-C.).

«Il dit [il est] venu en paix, [il a] traversé le ciel. C’est Rê.» On constate que, sur vingt-trois signes employés, onze seulement sont lus réellement.Le plus étonnant, c’est que, malgré son apparente complexité, l’écriture égyptienne est relativement simple à lire. En dépit des centaines de signes qu’elle utilise – on en compte environ 700 au Nouvel Empire, mais des milliers à l’époque ptolémaïque –, le lecteur est guidé à la fois par les compléments phonétiques et par les déterminatifs; aussi n’hésite-t-il que rarement sur le sens de la phrase.Valeur magique et symbolismeL’écriture monumentale, représentant des êtres animés et des objets, possède virtuellement toute la puissance magique que la mentalité égyptienne attribue à l’image. C’est pourquoi, si les signes hiéroglyphiques ont la possibilité de créer ou recréer à volonté les biens de ce monde, grâce aux inscriptions gravées ou peintes sur les parois des tombeaux, ils recèlent aussi un danger en puissance pour le mort lorsqu’ils représentent des animaux nuisibles. On note une application remarquable de cette croyance dans les chambres sépulcrales où sont gravés les «textes des Pyramides», c’est-à-dire dans un endroit particulièrement exposé puisque ceux-ci se trouvent à proximité du cadavre royal, les signes représentant des êtres redoutables, tels que serpents, scorpions, guêpes, lions; ces signes sont alors ou coupés en deux, ou amputés d’une partie de leur corps dans le but de les rendre inoffensifs: devient ; devient . Le même résultat peut être obtenu par une autre méthode: en représentant un ou plusieurs couteaux plantés dans le corps de l’animal dangereux; le serpent devient alors .Dans les textes hiératiques, où la représentation est moins fidèle, donc moins menaçante, c’est l’ensemble du mot néfaste que l’on cherchera à rendre inoffensif, et cela par l’emploi d’un procédé emprunté à la symbolique des couleurs: le noir est bénéfique, car il est symbole de la renaissance – Osiris est souvent représenté le corps peint en noir –, mais le rouge étant la couleur du dieu Seth est, par définition, nuisible, et le scribe emploiera l’encre rouge pour écrire les mots néfastes. En agissant ainsi, il semble que les Égyptiens obéissaient encore à un autre principe magique: en écrivant en rouge, sa couleur préférée, le nom d’une divinité redoutable, ils se conciliaient ses bonnes grâces et la rendaient donc inoffensive pour le mort.Procédés techniquesLes Égyptiens appréciaient fort la calligraphie. Un scribe de talent pouvait signer une copie faite de sa main avec autant de satisfaction que s’il était l’auteur du texte. L’équipement du scribe comportait un pinceau et une palette étroite et longue sur laquelle étaient fixées des pastilles de peinture noire et rouge, analogues à notre «encre de Chine» solide, et un godet pour tremper le pinceau avant de le passer sur la couleur choisie. L’ensemble compose un seul signe , à la fois idéographique pour les mots se rapportant à l’écriture et déterminatif pour impliquer la notion de «finesse, poli». Le pinceau, pendant la plus grande partie de l’histoire de l’Égypte, était constitué par un morceau de bois fibreux écrasé à son extrémité, de façon que les fibres en cet endroit soient bien détachées les unes des autres. Grâce à cet instrument, le scribe pouvait faire des pleins et des déliés. Avec l’écriture démotique apparaît le « calame », ou roseau taillé, à pointe fine et non plus écrasée, qui donne une écriture beaucoup plus grêle, moins élégante que l’écriture hiératique classique.Les textes hiéroglyphiques peuvent être gravés ou peints, ou, à la fois, gravés et peints. À l’extérieur des édifices, les textes sont généralement gravés en creux, parfois très profondément, et la lumière contribue alors à les détacher nettement du fond par le contraste de l’ombre portée. À l’intérieur des monuments, surtout à l’époque ptolémaïque, les textes sont gravés en relief. Les textes peints donnent souvent les détails les plus infimes de l’être ou de l’objet représenté, quelquefois en polychromie. Il faut remarquer que, grâce à ces détails figurés dans les signes hiéroglyphiques, les naturalistes ont souvent pu déterminer très exactement l’espèce à laquelle appartenait l’animal représenté, précisant par exemple que est le neophron percnopterus , ou «vautour d’Égypte», alors que le signe représente le buteo ferox , ou «buse à longs pieds».Deux divinités président à l’écriture: la déesse Seshat , et le dieu Thot , à tête d’ibis, dont les Grecs firent Hermès Trismégiste, «trois fois très grand». Thot est le secrétaire des dieux, il est aussi le patron des scribes qui, bien souvent, lui offrent une libation ou lui adressent une invocation avant d’entreprendre un travail important.Par sa complexité, l’écriture égyptienne était d’un maniement difficile. Elle exigeait un long apprentissage et une pratique constante, d’où le rôle que joue le scribe dans la civilisation égyptienne. C’est lui la cheville ouvrière de l’administration pharaonique qui est fortement centralisée. Comme le remarque un texte égyptien ancien: «C’est le scribe qui fait le compte de tout ce qui existe. Même l’armée dépend de lui. C’est lui qui amène les magistrats devant Pharaon. C’est lui qui administre le pays tout entier et chaque affaire dépend de lui.» Savoir écrire, au demeurant, présentait de gros avantages dans un pays où la masse était analphabète: «Sois scribe, dit un autre texte, cela t’évitera toute fatigue et t’épargnera tout labeur trop pénible [...]. Le scribe dirige le travail de tout le peuple. Il n’y a pas d’impôts pour lui» (Papyrus Sallier , I, vers 1225 av. J.-C.).

Encyclopédie Universelle. 2012.